Rééduquer le nerf vague

Cette article est un approfondissement de celui ci : Voir le-chef-d-orchestre-de-notre-nervosite-c-est-lui (nerf vague)

Je vous conseille de voir l'autre article en premier si vous ne l'aviez pas lu.

Le nerf vague et l’état de survie

Racines historiques et culturelles

Les fonctions du nerf vague sont décrites depuis des siècles.

-

Dès le XIVᵉ siècle, on en retrouve des traces dans les traités de médecine orientale.

-

L’Ayurveda, bien avant encore (vers 1500 av. J.-C.), associe son rôle aux principes adaptogènes des plantes et à l’homéostasie.

-

Chez les Esséniens, il est considéré comme le berceau de l’âme, au cœur de la médecine de l’esprit.

Le système vagal contemporain

Les neurosciences modernes confirment l’importance de ce réseau. Ce n’est pas deux, mais bien cinq réseaux distincts qui composent le système vagal, selon les ouvrages médicaux récents :

-

Reconnu par la médecine conventionnelle depuis quelques années,

-

Utilisé en ostéopathie depuis environ 5 ans,

-

Déjà intégré dans la « médecine libre » pratiquée en Suisse et en Allemagne depuis plus de 30 ans.

La base de compréhension repose sur une image simple : le nerf vague agit comme un accélérateur et un frein.

-

Le système sympathique active (mode « action »).

-

Le parasympathique apaise (mode « repos »).

Ces deux pôles interagissent avec nos systèmes physiologiques et somatiques, mais aussi avec l’environnement dans lequel nous évoluons.

C’est la vision holistique qui reste la plus féconde : considérer l’ensemble de la personne (physique, psychique, environnement, histoire personnelle) pour comprendre et soigner.

Le rôle de la peur et du stress

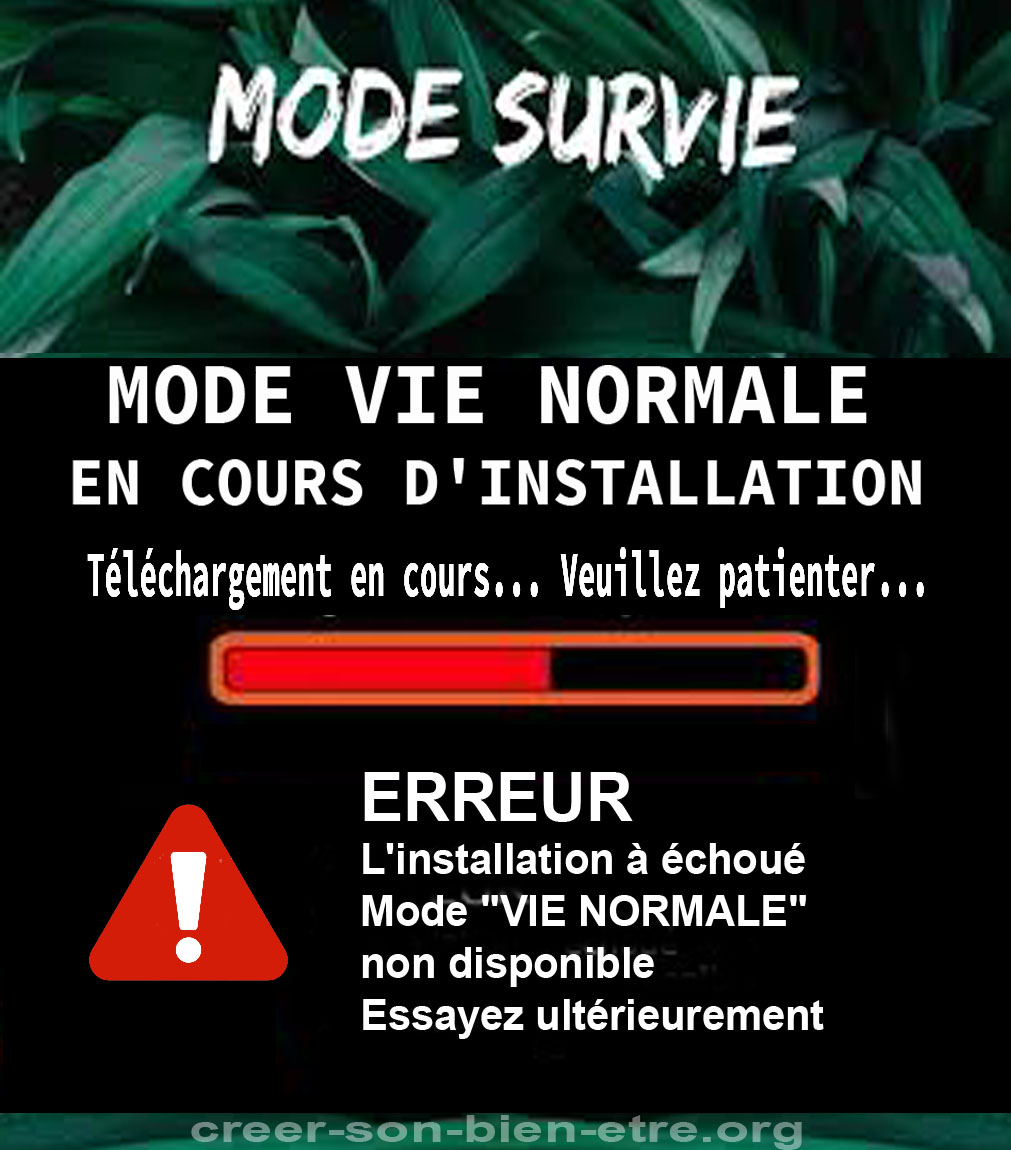

Notre mode de vie moderne est gouverné par la peur.

-

Vivre un drame, une catastrophe, ou un stress intense active certaines zones cérébrales, notamment l’amygdale.

-

Cela enclenche le mode sympathique, dit « de survie ».

Trois réactions classiques apparaissent :

-

La sidération : être figé, incapable d’agir.

-

La fuite : se cacher, nier, ou fuir symboliquement.

-

L’affrontement : combattre quand c’est possible.

À l’origine, ces mécanismes étaient adaptés : pour un peuple primitif, la peur d’un prédateur animal pouvait sauver la vie. Aujourd’hui, nos peurs sont d’un autre ordre :

-

Peur de perdre un emploi, de manquer d’argent, d’être rejeté socialement ou affectivement.

-

Ces peurs « modernes » activent les mêmes circuits biologiques que celles d’hier, mais dans un contexte où la survie physique n’est pas menacée.

L’impact physiologique

La peur déclenche une réaction de stress naturelle :

-

Augmentation de la tension artérielle,

-

Accélération de la fréquence cardiaque,

-

Respiration amplifiée,

-

Meilleure oxygénation du cerveau et des muscles pour soutenir l’effort.

Mais lorsque l’état de vigilance se prolonge, il devient hypervigilance :

-

Impossible de « trouver le bouton OFF » le soir.

-

Le corps reste en alerte comme en temps de guerre.

-

On ne parle plus d’insomnie, mais d’hyperveille.

Cet état, destiné à être ponctuel, s’installe parfois durablement, comme si notre vie était en danger permanent.

Cerveau, stress et cognition

Le stress modifie directement le fonctionnement du cerveau :

-

À faible dose, il favorise la mémorisation.

-

À forte dose, il diminue les capacités cognitives et de raisonnement.

Les molécules produites par le stress :

-

Renforcent les connexions neuronales quand il est modéré,

-

Mais les affaiblissent en cas de peur intense.

D’où la nécessité absolue de retrouver son calme :

le stress aigu réorganise les réseaux neuronaux et peut altérer profondément nos fonctions cognitives.

Étude scientifique

Emo Hermans, de l’Université de Nimègue (Pays-Bas), a conduit une étude sur le stress aigu.

-

80 volontaires ont visionné des extraits de films violents ou neutres.

-

L’IRM fonctionnelle montrait l’activité cérébrale en temps réel.

-

Le rythme cardiaque et les hormones de stress dans la salive ont été mesurés.

Résultats :

-

Les scènes violentes activent un réseau cérébral impliquant l’amygdale, le thalamus, l’hypothalamus, le mésencéphale, ainsi que des aires corticales (temporales et pariétales).

-

La noradrénaline apparaît comme un acteur clé : elle active certaines zones et en inhibe d’autres, provoquant la réorganisation des réseaux neuronaux.

Autrement dit, le stress intense plonge littéralement le cerveau en mode survie.

». Source pourlascience.fr

Un autre paramètre à prendre en compte dans ce fonctionnement en "mode survie" : les antécédents. Ceux-ci peuvent avoir un effet de renforcement. Les traumatismes, en particulier, jouent un rôle déterminant.

Si vous avez été confronté à un ou plusieurs épisodes extrêmement éprouvants, stressants au point de laisser une marque durable, il est évident que votre manière de réagir face aux stress et aux épreuves futures sera différente. Le système nerveux conserve une mémoire du trauma.

Les travaux de Pavlov et Skinner sur le conditionnement opérant montrent qu’un évènement isolé n’entraîne pas forcément un conditionnement durable. Mais si une douleur ou une peur est répétée, le simple contexte associé peut suffire à déclencher une réaction physiologique identique à celle vécue lors du trauma, même en l’absence du danger réel. Le corps agit alors « comme si », reproduisant la réaction de survie initiale.

Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes développent une hyperréactivité, des angoisses ou même des conduites d’évitement dans des situations banales du quotidien. Leur cerveau ne fait plus la différence entre le présent et le souvenir douloureux.

Aujourd’hui, la recherche en neurosciences confirme ce que les cliniciens observent depuis longtemps : le trauma modifie durablement l’architecture cérébrale. L’amygdale (centre de l’alerte émotionnelle) reste en état d’hyperactivation, tandis que l’hippocampe (chargé de contextualiser les souvenirs) fonctionne moins bien. Résultat : l’individu reste « bloqué » dans une boucle de survie.

Je vous suggère cette série de vidéos très éclairantes sur l’impact des traumas sur le cerveau. Vous verrez à quel point cela recoupe complètement ce que nous venons d’aborder sur le rôle de la peur et du stress : le trauma est une forme extrême de conditionnement, et le système vagal en porte les empreintes.

Pensez à commenter et partager !

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1834 autres membres