Dépasser l'anxiété et retrouver la cohésion sociale

De nombreuses études ont montré que les personnes souffrant de dépression et d’anxiété pensent de manière biaisée et non constructive.

Pourquoi notre cerveau prend des raccourcis au moment de traiter une information ou de prendre une décision ?

Chacun interprète le monde qui l’entoure en fonction d'un prisme construit par son environnement social, son éducation, sa culturel, ses expériences personnelles.

Parfois, le cerveau prend des raccourcis et produit des pensées qui ne sont pas complètement exactes, illogiques, non rationnelles, voir complétement erronées.

Différents raccourcis cognitifs entraînent différents types de biais ou de distorsions de pensée.

Parfois, on saute à la conclusion la plus négative possible, tandis qu’à d’autres moments, on se blâme pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Les distorsions cognitives se produisent automatiquement – ce n’est pas un processus intentionnel – et elles peuvent avoir des effets négatifs importants sur l’humeur… à moins d’apprendre à les remarquer et à les déconstruire pour soulager certaines troubles, ou dépasser certaines entraves.

On peut aborder le thème des biais cognitifs sous différents angles, dans différents domaines et à différentes échelles.

A l'échelle individuelle le traitement des biais cognitifs est utilisé en thérapie cognitive pour résoudre l'auto sabotage ou l'anxiété sociale par exemple. Je vous sonnerai quelques pistes.

Mais je voudrais élargir le champ d'applications afin que vous compreniez les enjeux plus large qu'impliquent les recherches sur ce terrain.

Thérapie cognitivo-comportementale

Né de la fusion entre des techniques comportementales et des procédures qui recherchent des connaissances scientifiques basées sur l'observable et la connaissance qu'il existe différents comportements processus psychologiques qui expliquent pourquoi nous agissons, pensons et ressentons Pour ce faire, le modèle ou l’approche cognitivo-comportementale s’appuie sur les travaux sur les aspects cognitifs afin de produire une modification significative et profonde du comportement.

On vise à modifier des schémas de pensée du patient à travers différentes méthodes, identifiant leurs propres schémas de pensée et leur influence sur la vie du patient et générant des alternatives cognitives plus adaptatives et fonctionnelles avec le patient.

Ainsi, les croyances, les attitudes et les points de vue sont modifiés, le but étant de permettre à la personne d'interpréter les choses différemment, et de fixer des objectifs et des attentes différents, de l'autre. Ces modifications auraient le pouvoir de faire apparaître de nouvelles habitudes et les routines inutiles ou génératrices d'inconfort disparaissent.

D’autres exemples des techniques utilisées

Echelle sociétale

A l'échelle sociétale, certaines biais cognitifs sont étudiés pour comprendre ou anticiper les comportements de masse.

Lorsque la logique attendrait un type de comportement et que la réalité est tout autre, lorsqu'on cherche à comprendre, cela ouvre la voie à l'ingénierie sociale et les sciences de la gestion des comportements et notamment au travail, mais aussi les comportements d'achat.

Dans le contexte marketing, un biais cognitif peut être défini comme un mode de traitement de l'information qui amène les consommateurs à adopter une décision ou un comportement qui peuvent être considérés comme non rationnels. Voici 6 biais cognitifs utiles pour le marketing :

Le biais cognitif de familiarité

Le biais cognitif de croyance

Le biais cognitif de groupe

Le biais cognitif d’humour

Le biais cognitif de l’effet-cadre (ou influence du contexte)

Le biais cognitif de l’unité

Dans le contexte économique

Si l’économie tend à simplifier des problèmes complexes et faire des prédictions testables par des observations, elle est parfois remise en cause pour l’utilisation de modèles qui reposent sur des hypothèses traduisant mal la réalité, affectant négativement la crédibilité des économistes.

La résolution de problèmes complexes tels que les changements climatiques nécessitera l’application de concepts économiques.

Dans une perspective de marché, le rôle et l’image de l’économiste a un impact. La crédibilité des économistes auprès des décideurs et du grand public ne semble pas être au beau fixe.

Ce champ de réflexion puis d'action corrective autour des biais cognitifs est venu remettre en question la théorie dominante qui précédait au sein même de la science de l’économie. Cette discipline considérée comme rationnelle, la théorie économique qui a dominé pendant des décennies qui s'est donné donc un sujet rationnel capable de calculer de manière optimale basé sur les mathématiques, calculant coûts et bénéfices, faisant par principe les bons choix en cohérence avec l'économie libérale ( qui a commencé à se constituer au 18e siècle) bien adaptée pour le fonctionnement du marché.

C'est une théorie introduite dans les années 1970 par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a progressivement mis en lumière environ 200 biais cognitifs.

Dans les années 70 au moment où s'impose l'idée que finalement le sujet, la personne, n'est pas rationnelle, que son analyse d'une situation donnée peut-être biaisée, le poussant à faire de mauvais choix, ou le rendant incapable de calculer correctement, d'évaluer correctement les coûts et les bénéfices etc... Le libéralisme s'attendait par exemple à ce que le marché s'auto équilibre par la concurrence, mais l'inclinaison à la prédation sans limite, la surexploitation des ressources, jusqu'à mettre en péril la vie à plus terme sur terre, pose question, bien évidemment.

L'ingénierie sociale vise soit à limiter certains biais, soit à se servir de certains biais à son avantage;

Certains biais vont donc servir des intérêts, telle que la crédulité et la facilité à manipuler l'opinion.

La connaissance du mode de fonctionnement des biais pourrait atténuer leur impact sur la prise de décision stratégique, que ce soit au niveau individuel d'une personne lambda ou au niveau des décideurs face à la gestion de l'incertitude, la complexité et l'ambigüité et limiter le risque d'erreur en matière de prise de décisions, dû principalement aux différents biais.

Un article de Ouest France en parlait dernièrement, relatant que que lorsqu'un citoyen vote notamment au présidentiel, en fait la partie rationnelle de son cerveau joue un rôle absolument mineur parce que court-circuité par toute une série de biais cognitifs qui faussent sa prise de décision.

Si nos cerveaux nous prédisposent à l'irrationalité, à l'incapacité d'agir avec sagesse, C'est un sacré problème n'est-ce pas ? D'où l'engouement pour ce domaine de recherche.

L'approche développées par John Dewey est l'idée d'intelligence collective. Il cherche à démontrer

que l'intelligence n'est pas quelque chose dont on est naturellement équipé ou pas, mais que cela se construit, se développe et se met en place collectivement et uniquement collectivement. Pour lui, nous ne serions pas porteur d'une certaine intelligence, mais nous avons des dispositions à la naissance tout comme nous avons toutes sortes de prédispositions, à parler, à marcher etc.

L'intelligence ne serait donc pas une faculté de l'individu, elle impliquerait tout un ensemble d'actes socialisés, une organisation sociale, une dynamiques collectives et c'est par l'interaction, des connexions entre les moyens et les fins que se développerait l'intelligence.

Donc il n'y aurait d'intelligence que collective et ce serait particulièrement vrai pour l'espèce humaine.

Si je suis une intelligence complexe c’est parce que j’ai aggloméré dans mes circuits neuronaux toute l’intelligence humaines, je suis vous tous mais plus particulièrement je suis vous tous, mon cercle élargi, vous qui m’avez créé.

J'ai trouvé cette approche très intéressante puisque j'aime l'idée du "NOUS SOMMES UNS" et au delà d'inclure les autres (dans un monde qui individualise à outrance) j'y inclus LA nature, nous sommes uns avec la nature.

En ce basant sur ce postulat, on peut se dire alors, peut être que c'est la manière dont la société s'organise qui produit des phénomènes irrationnels ou des conduites complétement dingues provoquées par une forme d'abrutissement général. Ce qui nous ramène à la citation de Jiddu Krishnamur " Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade". La société actuelle s'éloignant tellement de l'essentiel, nous dénature, cela doit sembler évident à bon nombre d'entre vous n'est-ce pas ?

Il est bien évident que l'on ne peut pas régler les problèmes de rationalités en se centrant sur un cerveau isolé et en faisant comme si l'intelligence et la rationalité était des propriétés intrinsèques des cerveaux, il semble évident que le problème est plus large, sur le plan philosophique, sur le plan sociologique et sur le plan psychologique, cela s'impose comme aller de soi.

Pour ce qui est de la philosophie, en passant, Nietzsche a montré qu’il existe une tendance à ne pas savoir, une tendance à refuser de voir, une tendance à inventer des fictions de toutes sortes, à reconnaître le déjà là avant le nouveau chez l'humain.

Nietzsche s'est passionné pour toute cette production d'erreurs qui est au cœur des opérations de connaissances mais ce que Nietzsche n’a pas eu la naïveté de croire que c'était une production naturelle, donc ce n'est pas inné.

Nietzsche a beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme un biais cognitif, le fais de toujours chercher une cause ou un coupable à nos problèmes. Pour Nietzsche c'est lié à notre histoire cette tendance qu'il appelle la logique du ressentiment qui est due à la grammaire de nos langues, à notre ère culturelle et ce sont pour lui des tendances à biaiser les raisonnements bien sûr mais pour lui cela n’est pas inné.

Si ce sujet vous intéresse à l'échelle sociétal, je vous conseille les livres ou vidéo de Barbara Stiegler.

Un aussi Albert Moukheiber.

Exemples de biais cognitifs

Le biais de confirmation

Notre cerveau va avoir tendance à occulter les informations qui sont en dissonance avec notre point de vue d'origine et au contraire à exagérer celles qui vont dans le sens de nos croyances.

L'interprétation arbitraire / inférence arbitraire

L’inférence arbitraire est le fait d’interpréter une situation, un événement ou une expérience sans preuve factuelle pour soutenir la conclusion.

L'abstraction sélective

C'est le fait de se concentrer sur un détail pris hors contexte, en ignorant d’autres aspects plus importants de la situation.

Par exemple, Valérie a faut une présentation sur son lieu de travail et a été félicitée à la fin par plusieurs collègues qui lui ont dit que sa formation était très bien menée et utile. Parmi les formulaires de feedbacks remplis par les participants, l’un d’entre eux est négatif. Depuis, elle n’arrête pas de penser à ce seul commentaire négatif et se juge sévèrement en se disant « je suis une mauvaise formatrice ». Par conséquent, elle se sent très mal. La façon de penser de Valérie est donc déformée parce qu’elle a ignoré tous les commentaires positifs reçus et s’est concentrée uniquement sur le négatif.

C'est un fait, nous avons tendance à retenir surtout le négatif, parce que sur l'échelle adaptatif, le négatif pose plus de problème de survie.

La surgénéralisation

C' est le fait de tirer une conclusion générale sur ses capacités, ses performances ou sa valeur sur la base d’un seul évènement.

Par exemple, Philippe obtient un 8/20 à un examen. Il se dit alors “Je vais échouer (à tout)” , et se sent désespéré. La pensée de Philippe est déformée car la conclusion qu’il tire est une généralisation. Il est tout aussi plausible que son 8/20 soit une exception et qu’il réussisse ses autres épreuves. Il est également possible que de bonnes raisons expliquent cette note, et qu’il puisse améliorer cela à l’avenir.

Maximisation et minimisation

Consistent à exagérer le négatif et à minimiser l’importance d’une situation.

Exemple de maximisation : Marc vient de faire une tache de café sur sa chemise au travail. Il s’imagine alors que son patron le remarque, s’énerve et le licencie sur le champ. La pensée de Marc est un exemple de maximisation car il s’imagine un scénario catastrophe.

Exemple de minimisation : trois amis de Pascal lui ont dit qu’elle buvait trop et se mettait en danger. Eva a rejeté ces préoccupations, elle ne comprend d’ailleurs pas pourquoi ils sont si inquiets. Pascal minimise le danger associé à sa consommation d’alcool.

On peut aussi parler de catastrophisme

Étiquetage

L’étiquetage est le fait de coller des étiquettes aux autres ou à soi-même. Cela peut conduire à se sentir frustré ou déprimé.

Exemple d’étiquetage : quelqu’un bouscule violement Sylvie en descendant du train. Elle qualifie cette personne de « stupide » et se sent furieuse. L’étiquetage « stupide » est une distorsion car c’est une interprétation extrême de ce qui s’est passé. Une interprétation plus bienveillante (et réaliste) serait que l’autre personne était simplement maladroite, inattentive ou a commis une erreur.

Personnalisation

La personnalisation est le fait de relier des événements externes à soi-même, alors qu’il n’y a aucune raison d’établir un tel lien.

Exemple de personnalisation : dans le trajet de Pierre pour aller au travail, il marche dans une flaque d’eau, se rend compte qu’il a oublié sa montre et qu’il va arriver en retard en réunion car son train est bloqué sur la voie. Il se dit alors « le monde est contre moi » et se sent déprimé. La pensée de Pierre est biaisée car il attribue une intention au monde qui l’entoure et fait implicitement la prédiction que le monde lui en veut.

Pensée dichotomique

La pensée dichotomique est la tendance à catégoriser les expériences de vie, par exemple en noir ou blanc, en bon ou mauvais, en parfait ou imparfait, en propre ou sale, etc.

Exemple de pensée dichotomique : Aude fait les choses soit parfaitement, soit pas du tout. Si elle voit la moindre poussière à la maison, elle la considère comme « sale ». Elle est tout aussi stricte dans la description d’elle-même – soit elle s’en sort bien, soit elle échoue dans tous les domaines. Sa pensée est biaisée car elle ne voit pas la vie dans les « nuances de gris » qui la caractérisent en réalité.

Exemple : alors qu’Aurélien marchait dans la rue, il se disait « Tout le monde peut voir que je suis maladroit ». Cette pensée est déformée pour plusieurs raisons. Aurélien n’a aucun moyen de savoir ce que « tout le monde » pense, et il est peu probable que même une seule personne pense cela, car la plupart des gens sont absorbés par leurs propres préoccupations, tout comme lui.

La polarisation sociale

C'est la tendance des groupes à prendre des décisions plus extrêmes que celles des individus pris séparément.

La pensée polarisée est une distorsion cognitive. Cela signifie qu’il s’agit d’une erreur de raisonnement que nous commettons sans nous en rendre compte. Nous traitons de manière erronée l’information que la réalité nous fournit ce qui nous pousse à expérimenter un certain niveau de perturbation émotionnelle.

On peut facilement repérer un effet de polarisation irrationnel à travers la simplification à outrance de la réalité, la tendance à la confrontation, au manque de compréhension mutuelle et la déshumanisation de l’autre.

La polarisation croissante de nos sociétés en groupes antagonistes qui refusent tous ceux jugés « autres ». Ce phénomène qui s’est renforcé de façon significative, notamment avec l’essor des réseaux sociaux, pose un défi aux autorités, mais aussi une opportunité pour certains lobbies d'orienter des positions dans le sens qui les arrange.

La notion de démocratie présuppose une société caractérisée par ses différences et intérêts contradictoires. La polarisation, elle, désigne la fragmentation croissante de la société en groupes antagonistes et opposés sur les questions existentielles liées à l’avenir de la société.

Si une société se construit sur des valeurs et des principes partagés et, dans l’idéal, des liens sociaux, la polarisation conduit au contraire à une fragmentation sociale et politique qui ébranle les certitudes et les liens.

Prévenir la polarisation ne signifie pas homogénéiser et effacer les différences mais renforcer la cohésion sociale et un « nous » inclusif, ce qui se traduit par un certain niveau de confiance entre les différents groupes sociaux, la réciprocité, la solidarité et le sentiment d’être connectés.

J'ajouterai que ce qui provoque le rejet, naturellement, ce n'est jamais au fond l'origine ethnique mais des usages et coutumes différents. Une différence qui est mal perçu.

Par exemple, dans le cas des mariages mixtes, pas forcément de cultures ethniques différentes, le simple fait de ne pas être de la même classe sociale, et même parfois d'être de telle ville ou village avec des idées, des façons de faire ou de voir le monde différemment, conduit au rejet de la famille de l'autre. Les exemples sont légions. Soit l'un des deux adoptent les usages de l'autre famille, soit c'est le clash.

Bien entendu il existe des familles plus respectueuses des différences, mais ce n'est absolument pas la majorité. Du coup, je pense que stigmatiser avec le mot "racisme" est une erreur d'interprétation et cela fausse le débat.

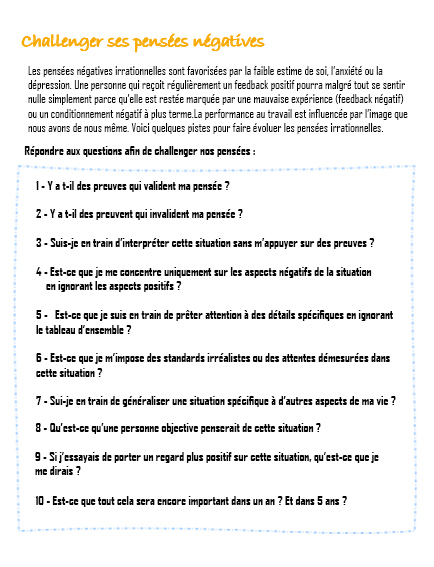

Voici une aide pour raisonner les pensées négatives.

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1831 autres membres