Pourquoi 21 jours de cure ?

Je pars du principe que les cures doivent durer 3 semaines. En voici les raisons. Des cures ponctuelles sont plus respectueuses du corps que la prise continue, et voilà pourquoi :

- Éviter la saturation

- Le corps n’aime pas l’excès permanent : certaines molécules s’accumulent (fer, cuivre, certains pigments, même les antioxydants peuvent devenir pro-oxydants si trop présents).

- Faire une pause permet d’éliminer le surplus et de garder l’équilibre naturel.

- Préserver l’efficacité

- Quand tu donnes une substance tous les jours sans pause, le corps s’habitue et l’effet devient moins perceptible (on appelle ça une tolérance).

- En cure → l’effet reste “neuf” à chaque reprise.

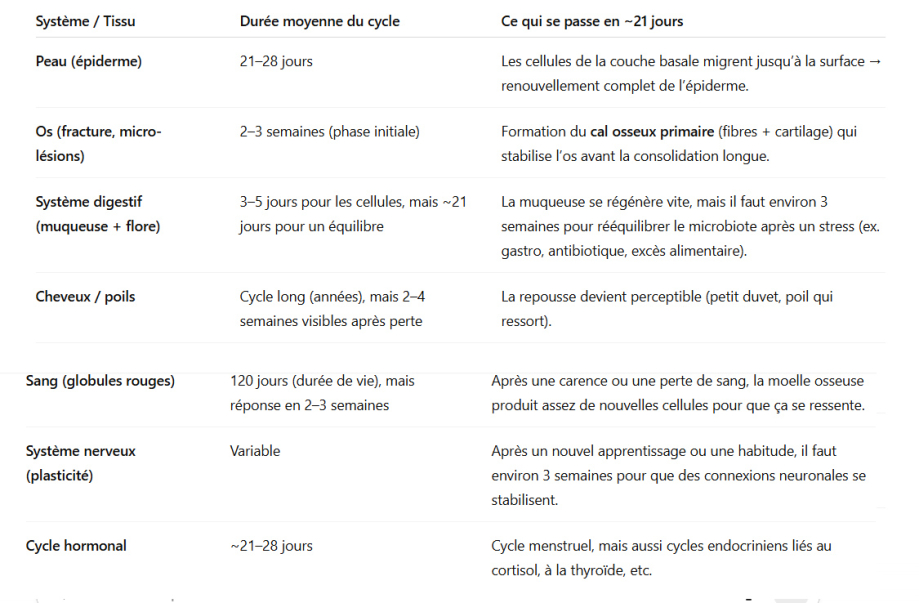

- Respecter les cycles biologiques

- Comme on l’a vu, beaucoup de régénérations (peau, muqueuses, sang, os) tournent sur 21–28 jours.

- Une cure accompagne ce cycle puis laisse au corps le temps de continuer seul.

- Limiter la charge digestive et hépatique

- Tout ce qu’on ingère doit être filtré, transformé, éliminé.

- Les cures donnent un coup de pouce temporaire sans surcharger le foie et les reins en continu.

- Écouter son ressenti

- Avec une cure, tu sens mieux les effets : énergie, sommeil, digestion, humeur…

- En continu, tu ne sais plus si ce que tu ressens vient du complément ou de ton état naturel.

On donne un signal, puis on laisse son organisme intégrer.

Cure = stimulation → on active un processus, on relance l’organisme.

Pause = assimilation → le corps prend le relais, garde ce dont il a besoin, se repose du reste.

Pourquoi l’effet diminue si on prend en continu

- Adaptation physiologique :

- Le corps se régule en permanence.

- Si tu lui apportes chaque jour la même molécule (plante, vitamine, minéral), il va ajuster ses récepteurs → résultat : tu ressens moins l’effet.

- Équilibre homéostatique :

- L’organisme cherche toujours l’équilibre interne (homéostasie).

- Trop d’un apport = le corps active des mécanismes de compensation (ex. il absorbe moins bien, ou il élimine plus).

- Moins de sensibilité :

- Les cellules deviennent moins sensibles au signal qu’apporte le complément.

- Exemple classique : la caféine ☕ → au début un café réveille, après 3 semaines en continu, il en faut 2 ou 3 pour sentir quelque chose.

- Charge cumulative :

- Même sans danger immédiat, certains nutriments ou antioxydants peuvent, à force, perdre leur rôle bénéfique et devenir neutres, voire contre-productifs.

La logique de la cure est donc plus efficace :

- Tu donnes un “coup de fouet” ciblé.

- Tu arrêtes → le corps réagit, se repose, assimile.

- Quand tu reprends plus tard, l’effet est à nouveau perceptible.

Pourquoi des cures de 21 jours ?

Le cycle de 21 jours revient souvent, que ce soit en médecine, en psycho ou dans les rythmes biologiques :

- Cellules : pas mal de tissus se renouvellent en moyenne sur 3 semaines (ex. : muqueuse intestinale, certaines cellules sanguines).

- Habitudes : on dit souvent qu’il faut ~21 jours pour ancrer une nouvelle habitude (c’est devenu un classique en développement personnel, basé sur des observations cliniques).

- Phytothérapie / cures naturelles : 21 jours permet d’avoir un effet réel sans surcharger l’organisme. Ensuite on fait une pause pour laisser le corps assimiler.

- Cycle hormonal : beaucoup de fonctions corporelles (menstruations, régulations endocrines) s’organisent en 3 semaines environ.

- Neuroplasticité : certains travaux montrent qu’il faut quelques semaines pour que de nouvelles connexions neuronales deviennent stables.

Donc ton intuition est bonne : 21 jours, c’est un seuil biologique de rééquilibrage.

C’est aussi assez long pour sentir un effet, mais assez court pour ne pas saturer le corps.

Voici une synthèse claire sur les cycles de ~21 jours dans le corps :

La chronobiologie

La chronobiologie a bouleversé notre manière de voir le corps. Ton texte montre bien le passage d’une vision “statique” de l’organisme à une vision rythmée, vivante et temporelle.

La chronobiologie distingue plusieurs types de rythmes :

-

Rythmes ultradiens (moins de 24h) : battements cardiaques, cycles d’attention de 90 minutes, alternance veille-sommeil léger.

-

Rythmes circadiens (environ 24h) : alternance veille-sommeil, variations de la température corporelle, sécrétions hormonales (cortisol, mélatonine).

-

Rythmes infradiens (plus de 24h) : cycle menstruel, migrations animales, cycles saisonniers.

-

Rythmes circannuels (sur un an) : immunité, pousse des cheveux, métabolisme influencé par les saisons.

Ces découvertes ont un impact énorme en médecine :

-

Les traitements (antihypertenseurs, chimiothérapies, corticoïdes) n’ont pas le même effet selon l’heure de la prise.

-

Les performances cognitives et physiques varient selon l’heure du jour.

-

Même la cicatrisation ou la réponse immunitaire suivent des rythmes précis.

Ce que la chronobiologie a apporté à la médecine est fondamental. Pendant longtemps, on pensait que l’organisme fonctionnait comme une machine régulière, immuable, identique à toute heure du jour ou de la nuit. La chronobiologie a démontré l’inverse : le corps humain, dans sa globalité comme dans chacune de ses cellules, n’obéit pas à un rythme fixe mais à une horloge interne, réglée sur des cycles naturels.

Les scientifiques se contentaient autrefois de trois dimensions :

-

les anatomistes demandaient « où ? »,

-

les physiologistes « comment ? »,

-

les philosophes « pourquoi ? ».

Aujourd’hui, il faut y ajouter une quatrième dimension : le temps. Ignorer les rythmes biologiques, c’est ignorer une part essentielle du vivant.

Tout être vivant — humain, animal ou végétal — est soumis à des rythmes naturels. Ces rythmes organisent aussi bien notre physiologie que notre comportement.

-

Physiologiques : les battements du cœur, la respiration, les ondes cérébrales.

-

Biochimiques : la sécrétion de cortisol au petit matin pour nous réveiller, ou de mélatonine le soir pour préparer le sommeil.

-

Comportementaux : nos cycles veille-sommeil, la floraison d’une plante, la migration des oiseaux.

En pratique, cela change tout. Un médicament contre l’hypertension est plus efficace s’il est pris le soir plutôt que le matin. La vigilance intellectuelle culmine en fin de matinée, tandis que la force musculaire atteint son apogée en fin d’après-midi. Même la cicatrisation d’une plaie se fait plus vite selon l’heure à laquelle elle est survenue.

Ainsi, la chronobiologie n’est pas qu’une science abstraite : elle nous rappelle que nous sommes des êtres rythmiques, profondément connectés aux cycles de la nature.

En résumé, la chronobiologie ajoute une quatrième dimension à la compréhension du vivant : le temps.

On ne peut plus penser la santé, la maladie, la prévention ou le traitement sans intégrer cette dimension rythmique, qui relie l’être humain à la nature et aux cycles universels.

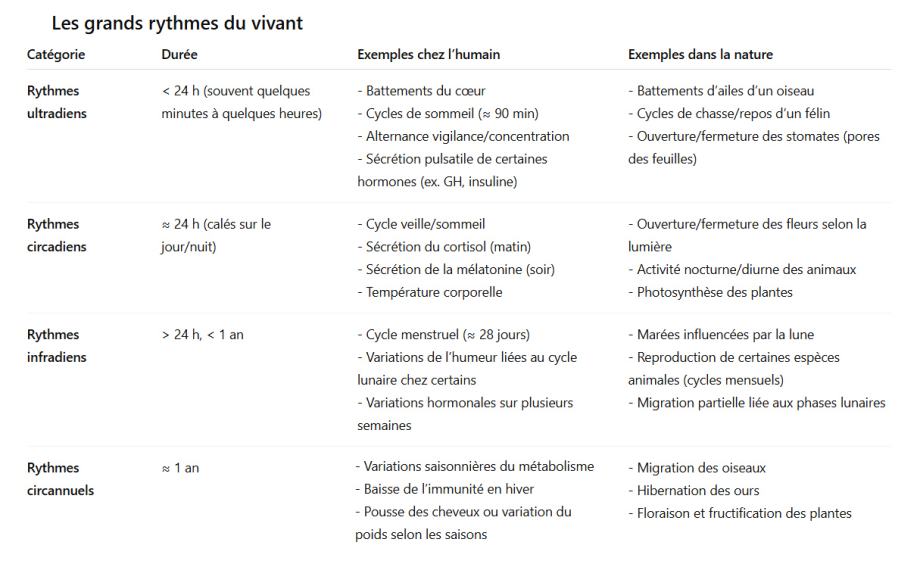

Les grands rythmes du vivant

Les chercheurs distinguent quatre grandes catégories de rythmes biologiques :

-

Les rythmes ultradiens (moins de 24 h)

Ce sont les cycles très courts, qui se répètent plusieurs fois dans une journée.

Exemple : le battement cardiaque, les cycles de sommeil de 90 minutes (alternance sommeil profond et paradoxal), ou encore les pics d’attention et de concentration qui suivent des vagues d’environ 1h30. -

Les rythmes circadiens (≈ 24 h)

Ils sont calés sur l’alternance jour/nuit et influencent la plupart de nos fonctions vitales.

Exemple : la température corporelle qui baisse la nuit et remonte le matin, la sécrétion de cortisol au réveil, la mélatonine qui s’élève le soir pour favoriser l’endormissement. -

Les rythmes infradiens (plus de 24 h, mais moins d’un an)

Ce sont des cycles plus longs qui dépassent la journée.

Exemple : le cycle menstruel chez la femme (environ 28 jours), mais aussi certains cycles d’appétit ou de fatigue liés à la lune, ou encore des rythmes hormonaux qui varient sur plusieurs semaines. -

Les rythmes circannuels (≈ 1 an)

Ils sont liés aux saisons et à l’environnement.

Exemple : l’immunité qui s’affaiblit souvent en hiver, les variations de poids ou d’énergie selon la saison, la floraison des plantes au printemps, la migration des oiseaux à l’automne.

En intégrant ces rythmes, la médecine change de regard : l’efficacité d’un traitement, la récupération après un effort ou même la survenue d’une maladie ne sont pas indépendantes du temps. Le “quand” devient aussi important que le “comment”.

Ce tableau montre bien que l’humain n’échappe pas aux lois de la nature : nos organes, nos hormones, nos comportements répondent aux mêmes rythmes que les saisons, la lune ou le soleil.

Applications pratiques de la chronobiologie

En médecine : la chronothérapie

-

Médicaments antihypertenseurs → plus efficaces le soir, car la tension artérielle monte naturellement la nuit et au petit matin.

-

Chimiothérapies anticancer → données à l’heure où les cellules tumorales sont les plus vulnérables et les cellules saines les plus protégées.

-

Corticoïdes (anti-inflammatoires) → mieux tolérés le matin, car ils imitent le pic naturel de cortisol.

-

Antihistaminiques (allergies) → plus utiles le soir, car les crises allergiques sont plus fortes la nuit.

Pour les performances cognitives

-

Matin (9h–11h) : pics de vigilance, concentration, mémoire → moment idéal pour apprentissage et tâches intellectuelles.

-

Après-midi (16h–18h) : meilleur temps de réaction et coordination → parfait pour les tâches demandant de la rapidité.

-

Soir (21h–23h) : créativité favorisée par la détente, bonne période pour idées nouvelles ou activités artistiques.

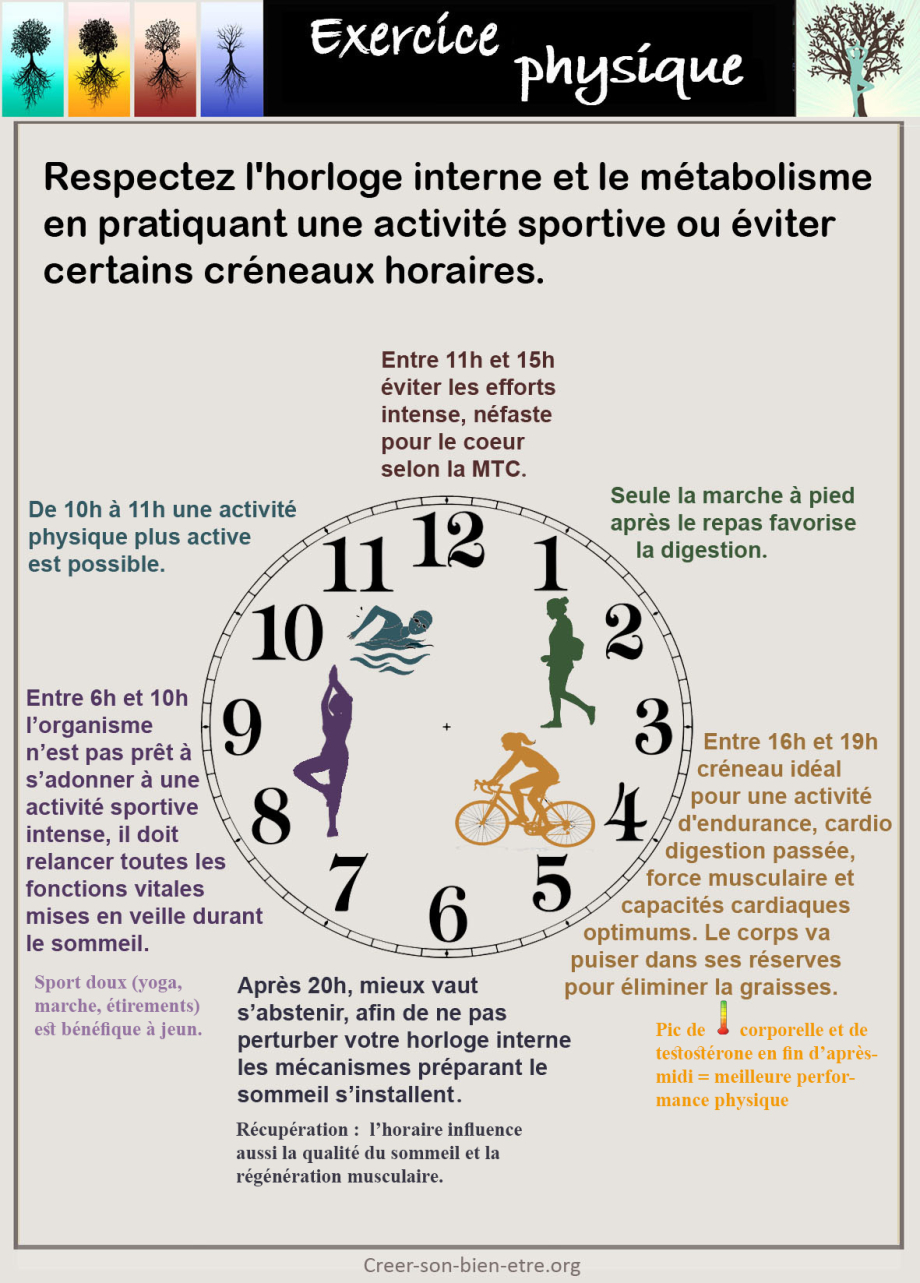

Pour l’activité physique

-

Matin : muscles raides, risque de blessure plus élevé, mais bon moment pour l’endurance douce (marche, yoga).

-

Après-midi (16h–18h) : force musculaire, souplesse et performances cardio à leur maximum → idéal pour sport intense.

-

Soir : bonne récupération, mais attention à ne pas exciter trop le système nerveux avant le sommeil.

Pour le sommeil et la récupération

-

La mélatonine monte naturellement vers 21h–22h → moment optimal pour se préparer au sommeil.

-

Les cycles de sommeil durent environ 90 minutes → respecter les multiples (7h30, 9h) permet de se réveiller plus frais.

Pour la nutrition

-

Petit-déjeuner : le corps sécrète naturellement de l’insuline le matin → meilleure tolérance aux glucides.

-

Déjeuner : digestion plus efficace, moment idéal pour le repas principal.

-

Soir : métabolisme plus lent → repas léger recommandé pour ne pas perturber le sommeil.

En clair : la chronobiologie, c’est l’art de faire les bonnes choses au bon moment → soigner mieux, apprendre mieux, bouger mieux, dormir mieux.

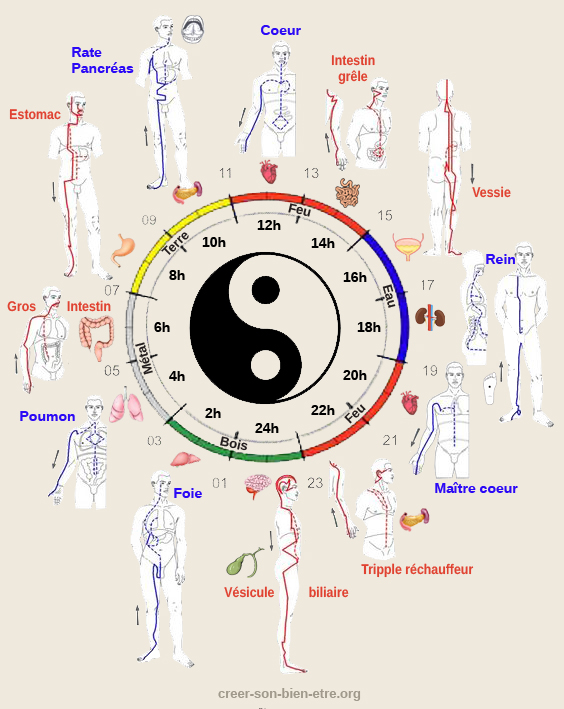

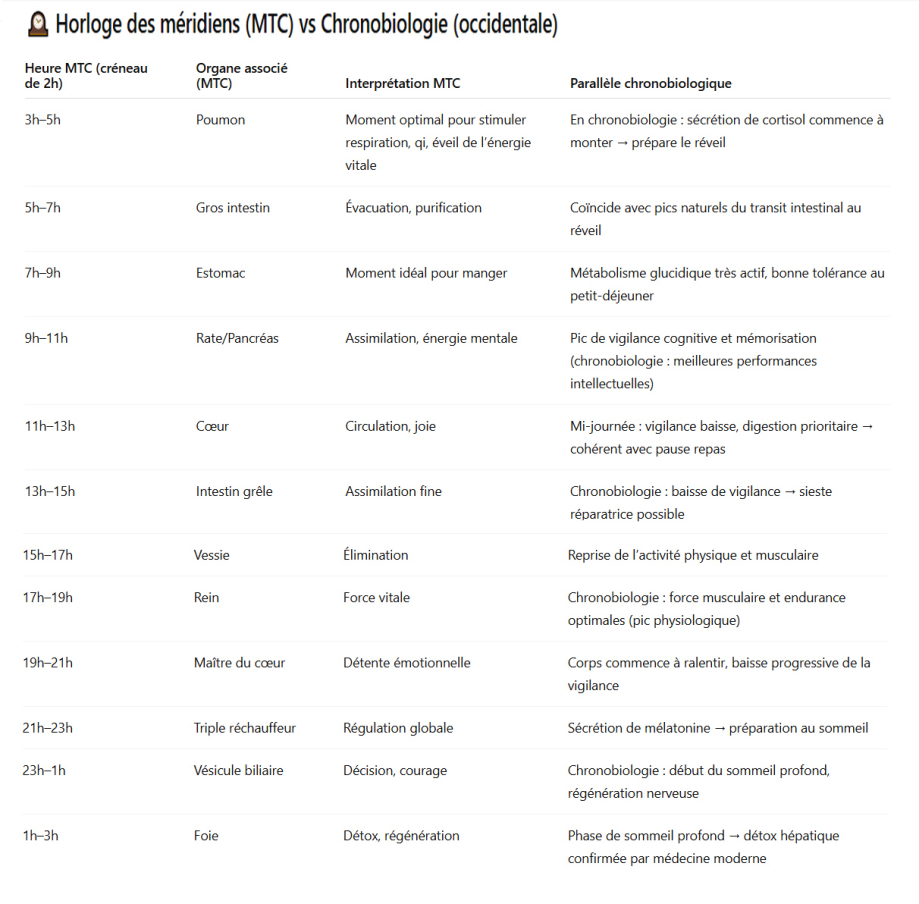

MTC vs Chronobiologie

En MTC : chaque organe/viscère est au maximum de son énergie pendant un créneau de 2 heures.

Il y a un pont évident avec la chronobiologie moderne :

Horloge 24h — MTC vs Chronobiologie

Nuit → Matin

-

3h–5h

-

MTC : Poumon → respiration, énergie vitale, réveil du Qi.

-

Chronobiologie : montée du cortisol → prépare le réveil. Sommeil encore profond.

-

-

5h–7h

-

MTC : Gros intestin → élimination, purification.

-

Chronobiologie : pics naturels du transit intestinal, fréquence cardiaque augmente doucement.

-

-

7h–9h

-

MTC : Estomac → moment idéal pour manger.

-

Chronobiologie : insuline plus efficace, meilleure tolérance aux glucides → petit-déjeuner conseillé.

-

-

9h–11h

-

MTC : Rate/Pancréas → assimilation, énergie mentale.

-

Chronobiologie : pic de vigilance et de performance cognitive (mémoire, concentration).

Pics hormonaux

-

3h–5h

-

MTC : Poumon → purification, souffle vital.

-

Chronobiologie : sommeil profond, température basse.

-

Hormones : début de montée du cortisol (prépare le réveil).

-

-

5h–7h

-

MTC : Gros intestin → élimination.

-

Chronobiologie : transit actif, premiers réveils.

-

Hormones : pic de cortisol → énergie, vigilance.

-

-

7h–9h

-

MTC : Estomac → moment optimal pour manger.

-

Chronobiologie : insuline très efficace → petit-déjeuner conseillé.

-

Hormones : forte sécrétion d’insuline après repas → stockage glucose.

-

-

9h–11h

-

MTC : Rate/Pancréas → assimilation, énergie mentale.

-

Chronobiologie : vigilance cognitive au maximum.

-

Hormones : adrénaline/noradrénaline élevées → concentration, mémoire.

-

☀️ Milieu de journée

-

11h–13h

-

MTC : Cœur → circulation, joie.

-

Chronobiologie : baisse relative de vigilance → digestion prioritaire.

-

-

13h–15h

-

MTC : Intestin grêle → assimilation fine des nutriments.

-

Chronobiologie : baisse postprandiale → sieste bénéfique, récupération cognitive.

-

-

15h–17h

-

MTC : Vessie → élimination des liquides.

-

Chronobiologie : reprise de l’énergie, montée de la force musculaire, meilleure coordination.

-

-

17h–19h

-

MTC : Rein → force vitale, endurance.

-

Chronobiologie : performances physiques maximales (cardio, force, endurance).

Pics hormonaux

-

11h–13h

-

MTC : Cœur → circulation, joie.

-

Chronobiologie : baisse vigilance, digestion prioritaire.

-

Hormones : pic d’insuline après repas.

-

-

13h–15h

-

MTC : Intestin grêle → assimilation fine.

-

Chronobiologie : baisse postprandiale, propice à la sieste.

-

Hormones : sécrétion d’ocytocine (repos, détente sociale).

-

-

15h–17h

-

MTC : Vessie → élimination.

-

Chronobiologie : reprise de l’énergie, bonne coordination motrice.

-

Hormones : hausse de dopamine → motivation, action.

-

-

17h–19h

-

MTC : Rein → force vitale, endurance.

-

Chronobiologie : pic de force, endurance, capacités cardio.

-

Hormones : pic de testostérone et d’adrénaline → performances sportives optimales.

-

Soirée

-

19h–21h

-

MTC : Maître du cœur → détente émotionnelle, circulation énergétique.

-

Chronobiologie : corps ralentit, température corporelle commence à descendre, propice aux activités calmes.

-

-

21h–23h

-

MTC : Triple réchauffeur → régulation globale, équilibre énergétique.

-

Chronobiologie : sécrétion de mélatonine → préparation au sommeil.

Pics hormonaux

-

19h–21h

-

MTC : Maître du cœur → détente émotionnelle.

-

Chronobiologie : activités sociales, baisse progressive de vigilance.

-

Hormones : début de la baisse du cortisol, légère montée de sérotonine → détente.

-

-

21h–23h

-

MTC : Triple réchauffeur → régulation des systèmes.

-

Chronobiologie : préparation au sommeil.

-

Hormones : sécrétion de mélatonine (endormissement).

-

Nuit profonde

-

23h–1h

-

MTC : Vésicule biliaire → décision, courage.

-

Chronobiologie : début du sommeil profond, régénération nerveuse.

-

-

1h–3h

-

MTC : Foie → détoxification, stockage du sang, régénération.

-

Chronobiologie : sommeil profond, pic d’activité hépatique confirmé (détox).

Pics hormonaux

-

23h–1h

-

MTC : Vésicule biliaire → décision, courage.

-

Chronobiologie : début du sommeil profond, régénération nerveuse.

-

Hormones : sécrétion de GH (hormone de croissance) → régénération, réparation cellulaire.

-

-

1h–3h

-

MTC : Foie → détox, régénération.

-

Chronobiologie : sommeil profond, activité hépatique intense.

-

Hormones : GH toujours élevée, mélatonine au maximum.

-

En résumé :

-

La MTC place chaque organe dans une période d’efficacité maximale → approche énergétique.

-

La chronobiologie décrit les variations mesurables (hormones, température, métabolisme, attention).

Et les deux se recoupent étonnamment bien : digestion le matin, pic d’énergie musculaire en fin d’après-midi, détox du foie la nuit, etc.

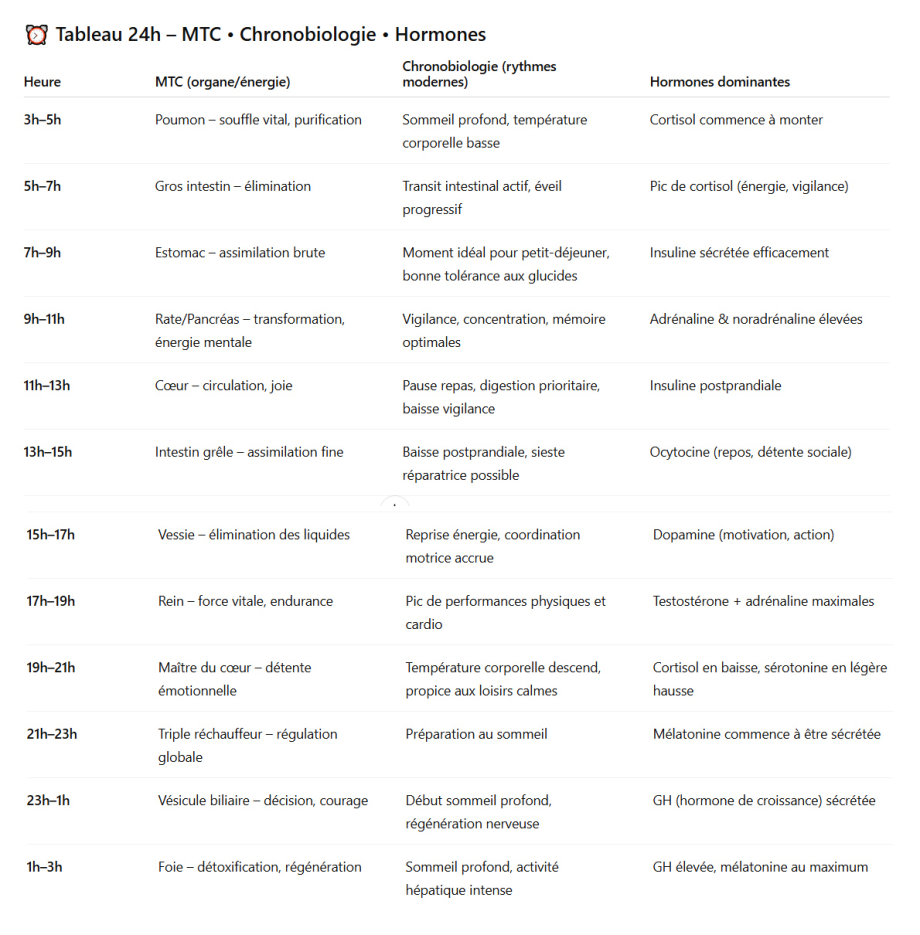

Ce qui est validé par la recherche :

-

2h → sommeil le plus profond : vrai, c’est le pic de sommeil lent profond, celui où l’hormone de croissance est sécrétée.

-

4h30 → température corporelle la plus basse : confirmé, c’est un marqueur fiable de l’horloge interne.

-

6h30–7h30 → pic de pression artérielle + fin de sécrétion de mélatonine : oui, le cortisol commence à monter dès 4–5h et atteint son pic vers 7–8h.

-

8h30 → activité intestinale fréquente : juste, le réveil active le péristaltisme.

-

10h → vigilance optimale : confirmé, c’est un pic cognitif.

-

14h–15h → baisse de vigilance : vrai, phénomène postprandial + rythme circadien.

-

17h → pic de force musculaire et d’efficacité cardio : exact, c’est la fenêtre optimale pour le sport.

-

18h–19h → plus haute pression artérielle et température corporelle : vrai, le corps est “au top” physiquement.

-

21h → début de sécrétion de mélatonine : confirmé, sous réserve d’exposition lumineuse normale.

-

22h30–23h → ralentissement digestif (péristaltisme) : exact, l’organisme se met en mode repos.

Petites nuances à apporter :

-

Testostérone : le vrai pic est tôt le matin (6h–8h), pas à 10h. Après, elle reste élevée mais le maximum est plus matinal.

-

Ocytocine / sérotonine (non mentionnées dans les schémas) jouent aussi un rôle important en début d’après-midi (repos, détente sociale).

-

Les schémas sont faits pour être lisibles → donc un peu simplifiés. Par ex., la vigilance a plusieurs micro-pics dans la journée, pas qu’à 10h.

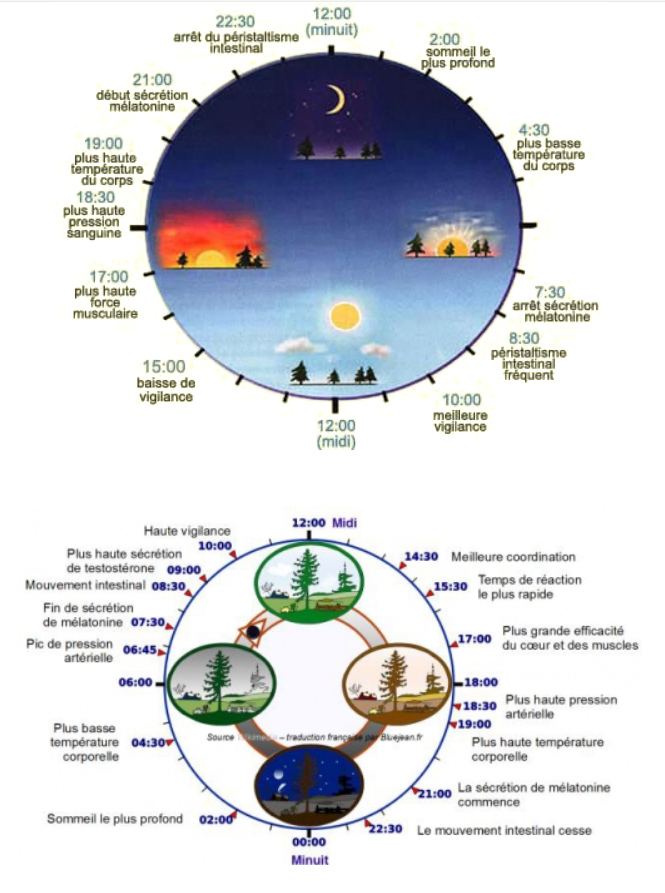

Le schéma illustre :

-

Horloge circadienne = noyau suprachiasmatique (NSC) : bien indiqué, c’est le centre de contrôle interne calé sur la lumière.

-

Rôle de la lumière : captée par la rétine → envoie des signaux au NSC → régule la sécrétion de mélatonine. Correct et fondamental.

-

Courbe du taux de mélatonine : bas le jour, monte dès la tombée de la nuit, pic vers 2–3h → c’est exact.

-

Balance veille/sommeil : excellente métaphore visuelle → la température, la lumière, l’alimentation et le sport influencent la bascule.

Ce qui compléterait ce schéma :

-

Cortisol : ajouter qu’il a un rythme inverse de la mélatonine → haut le matin (réveil), bas la nuit.

-

Température corporelle : baisse la nuit → favorise l’endormissement.

-

Facteurs sociaux (travail, écrans, décalage horaire) : on pourrait compléter la partie “facteurs externes” qui déséquilibrent la balance.

-

Hormone de croissance (GH) : sécrétée surtout pendant le sommeil profond (23h–3h).

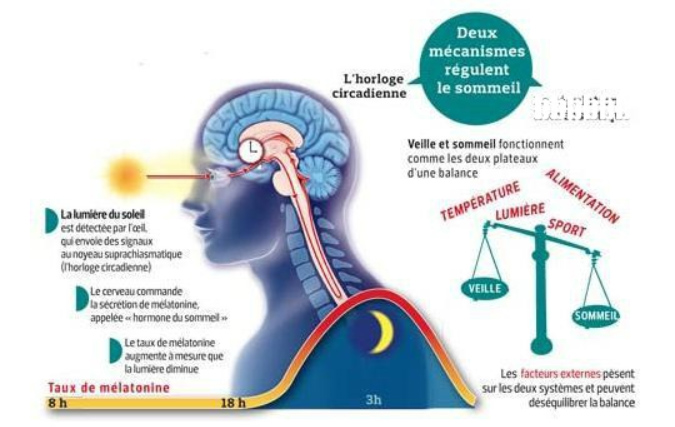

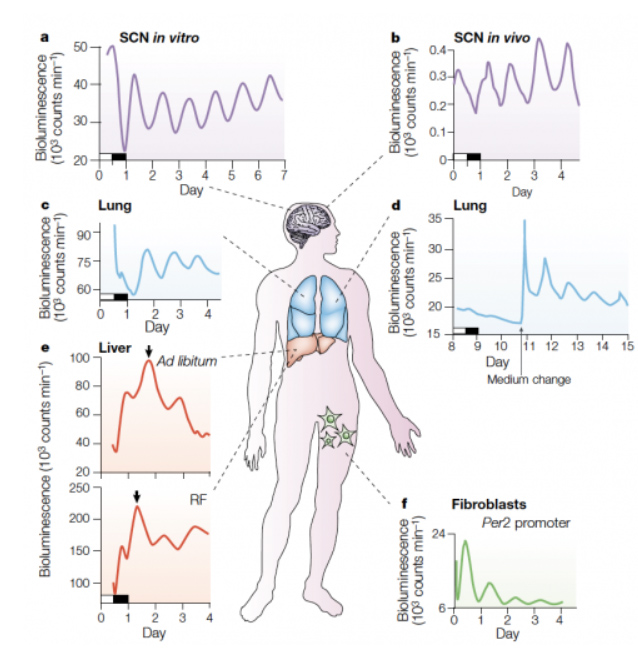

Je suis tombée que ce visuel scientifique, (faculté de médecine de Montpelier ) c’est un schéma expérimental qui illustre la bioluminescence de gènes “clock” dans différents tissus du corps.

Ce que montre ce schéma :

-

SCN (noyau suprachiasmatique, l’horloge maîtresse du cerveau)

-

Graphiques (a) et (b) → oscillations régulières in vitro et in vivo.

-

C’est la “chef d’orchestre” : elle reste stable, synchronisée par la lumière.

-

-

Poumons (c et d)

-

Rythmes circadiens présents mais plus fragiles, perturbés si changement d’environnement.

-

-

Foie (e)

-

Les oscillations circadiennes persistent, mais elles peuvent être recalées par l’alimentation (ad libitum vs restricted feeding).

-

→ ça montre que le foie ne se cale pas seulement sur la lumière mais aussi sur les horaires des repas.

-

-

Fibroblastes (f)

-

Même les cellules isolées en culture gardent une oscillation circadienne intrinsèque.

Message clé du visuel :

-

Chaque tissu a sa propre horloge circadienne locale (foie, poumons, peau…).

-

Mais toutes ces horloges sont coordonnées par le SCN, qui reçoit le signal de la lumière.

-

En plus de la lumière, d’autres synchronisateurs existent :

-

Repas (foie, pancréas)

-

Activité physique (muscles)

-

Température (peau, organes).

-

C’est ce qu’on appelle le système des horloges périphériques : une sorte de fédération d’horloges dans tout le corps, orchestrées par le SCN mais sensibles aussi à nos comportements.

Ce visuel est donc très juste et très précieux : il explique pourquoi dérégler ses repas ou son sommeil dérègle l’horloge interne → jetlag, travail de nuit, grignotage nocturne = chaos pour les organes.

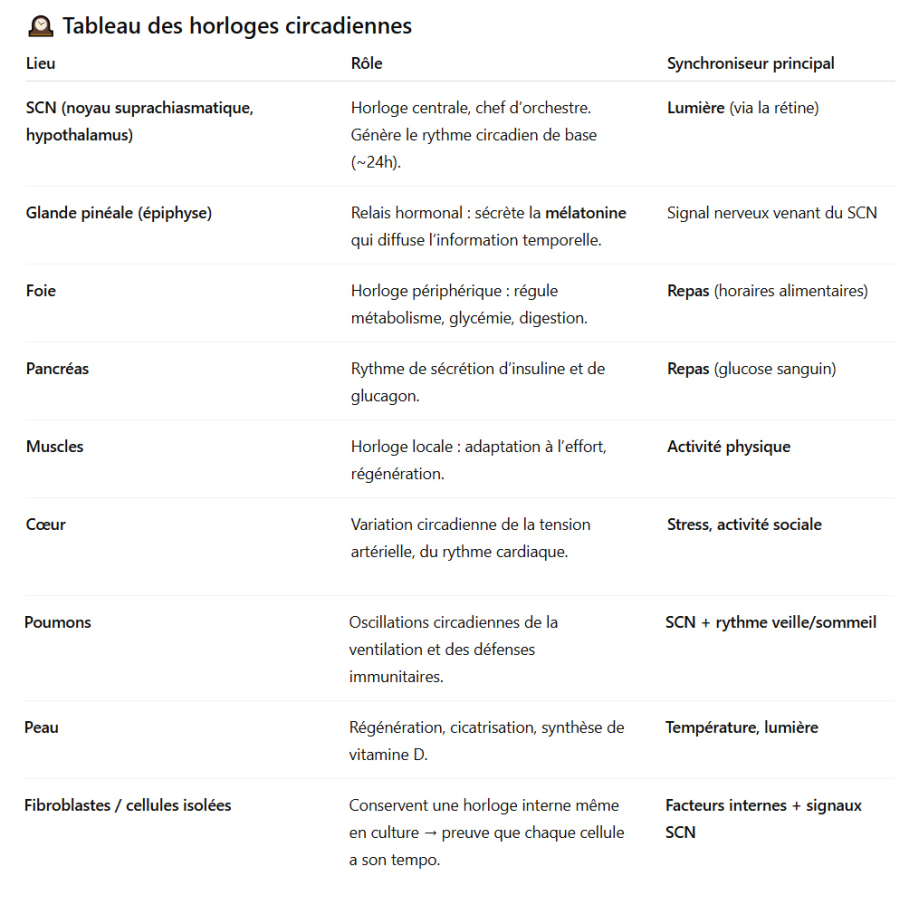

Le corps n’a pas une seule horloge, mais une horloge maîtresse dans le cerveau (SCN) et des horloges locales dans chaque organe, synchronisées par la lumière, l’alimentation et l’activité.

3 points essentiels :

-

Horloge centrale (SCN, cerveau) : réglée par la lumière → c’est le chef d’orchestre.

-

Horloges périphériques (foie, poumons, peau, muscles…) : elles gardent leur rythme propre, mais peuvent être recalées par les repas, le sport, la température.

-

Conséquence : quand nos habitudes (sommeil, repas, activité) sont désynchronisées → chaque organe “joue sa partition à contretemps” → fatigue, troubles digestifs, immunité fragilisée.

Le corps est comme un orchestre.

-

Le chef d’orchestre = l’horloge centrale dans le cerveau (SCN), réglée par la lumière du soleil.

-

Les musiciens = les organes (foie, poumons, peau, muscles), chacun avec son propre tempo.

-

Quand tout est bien synchronisé, la symphonie est harmonieuse → bonne énergie, digestion efficace, sommeil réparateur.

-

Mais si les musiciens se décalent (repas irréguliers, travail de nuit, jetlag), l’orchestre devient cacophonique → fatigue, déséquilibres, maladies.

L’oscillateur central est le SCN

➡️ le SCN (dans l’hypothalamus).

L’oscillateur central principal :

-

Le noyau suprachiasmatique (NSC ou SCN, en anglais), situé dans l’hypothalamus.

-

Il contient des neurones avec une horloge moléculaire interne (gènes Clock, Per, Cry, Bmal1), capables d’osciller sur ~24h même isolés en culture.

➡️ Donc : le SCN est l’oscillateur central.

Le rôle de la glande pinéale (épiphyse) :

La glande pinéale n’est pas un oscillateur, mais le relais hormonal qui diffuse son tempo.

-

Elle ne génère pas le rythme → elle le reçoit du SCN via le système nerveux.

-

Sa fonction est de traduire le signal temporel en hormone → elle sécrète la mélatonine, qui diffuse dans le sang et agit comme “messager temporel” pour synchroniser les horloges périphériques.

➡️ Donc : la pinéale n’est pas un oscillateur, mais un relais hormonal du SCN.

Et les autres oscillateurs :

-

Chaque tissu/ organe (foie, poumon, cœur, peau, muscles) possède son propre oscillateur local (horloges périphériques).

-

Ces horloges peuvent être recalées par le SCN (via la mélatonine, la température, le système nerveux) mais aussi par des signaux spécifiques : repas (foie), activité physique (muscles), lumière (peau).

Hiérarchie des horloges circadiennes

1. Horloge centrale (chef d’orchestre)

-

� Noyau suprachiasmatique (SCN), dans l’hypothalamus

-

Rôle : génère le rythme circadien de base (≈ 24h)

-

Principal synchroniseur : lumière captée par la rétine

⬇️ envoie son tempo via signaux nerveux et hormonaux

2. Relais hormonal (haut-parleur du chef)

-

� Glande pinéale (épiphyse)

-

Rôle : sécrète la mélatonine (hormone de la nuit)

-

Sert à diffuser le signal temporel dans tout l’organisme

⬇️ agit sur le sang et les tissus → influence les horloges périphériques

3. Horloges périphériques (les musiciens)

-

� Dans chaque organe et tissu (foie, poumons, cœur, muscles, peau, intestins, fibroblastes, etc.)

-

Rôle : adaptent leur rythme local aux besoins spécifiques

-

Synchronisateurs secondaires :

-

Repas → foie, pancréas

-

Activité physique → muscles

-

Température → peau, organes

-

Sociabilité / stress → cœur, cerveau émotionnel

En résumé :

-

SCN (dans hypothalamus) = horloge centrale, oscillateur maître.

-

Glande pinéale = haut-parleur qui diffuse le rythme central via la mélatonine.

-

Organes = horloges locales, oscillateurs périphériques.

Métaphore :

-

SCN (hypothalamus) = Chef d’orchestre

-

Glande pinéale = Haut-parleur qui diffuse la mesure (mélatonine)

- Organes = Musiciens, chacun avec sa partition → ensemble, ils créent la symphonie circadienne

Recevez le PDF par mail

Cet article est précieux, il a demandé beaucoup de travail.

Donnez-lui de la visibilité.

PARTAGEZ-LE !

Si mes articles vous plaisent

réglez 12 euros pour recevoir les 12 PDF de votre choix

Possible en plusieurs envoies à différent moment de l'année.

Des articles anciens, et des articles futurs.

Il faudra préciser vos choix par mail à creer.son.bien.etre@gmail.com

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1832 autres membres