La mémoire du corps

Je me suis étonnée quand je suis retournée nager après une grosse coupure, genre deux ans au moins, j'ai nagé sans effort une heure comme si je n'avais jamais arrêté. J'ai donc creusé... comme toujours.

Quand on a beaucoup pratiqué un sport dans le passé, surtout jeune ou longtemps :

-

Les fibres musculaires s’adaptent durablement (coordination, endurance).

-

Le schéma moteur (gestes, technique) est ancré dans le système nerveux → ça ne s’oublie pas, comme faire du vélo.

-

Les capacités cardio-respiratoires (souplesse thoracique, économie de mouvement) mettent du temps à se perdre, et reviennent très vite.

Résultat : même après une longue pause, tu repars presque comme si tu n’avais pas décroché.

C’est un peu comme si ton corps disait : « Ah, on connaît ! Pas besoin de repartir de zéro, on reprend là où on s’était arrêté. »

C’est un énorme atout !

La mémoire du corps : pourquoi on ne perd jamais vraiment un sport appris

. La mémoire musculaire ou kinesthésique

-

Quand tu pratiques un sport intensif, tes muscles s’adaptent : ils créent plus de noyaux dans les fibres musculaires.

-

Même si tu arrêtes, ces noyaux ne disparaissent pas : ils restent en réserve, prêts à réactiver la croissance musculaire.

-

Résultat : après une longue pause, tu retrouves tes capacités bien plus vite qu’un débutant.

. Le schéma moteur

-

Les gestes techniques (comme le mouvement de nage, la coordination bras/jambes/respiration) sont enregistrés dans ton système nerveux central.

-

C’est comme faire du vélo : une fois que le “programme moteur” est écrit, il ne s’efface pas.

-

Ton cerveau relance immédiatement le geste fluide, sans apprentissage.

. L’économie de mouvement

-

Avec l’entraînement, ton corps apprend à être plus efficace : tu dépenses moins d’énergie pour le même effort.

-

En natation, c’est crucial : la glisse, la respiration, la coordination → tout est optimisé.

-

Même après une coupure, cette économie reste inscrite, d’où la sensation de nager “sans effort”.

. Le cardio-respiratoire

-

Certes, le souffle et l’endurance baissent avec l’arrêt… mais chez un ancien nageur, le retour est rapide.

-

Pourquoi ? Parce que la cage thoracique, la souplesse pulmonaire et la capacité d’oxygénation ont été façonnées par des années de pratique.

-

Tu repars avec un avantage structurel.

En résumé

Ton corps garde une mémoire musculaire et nerveuse de tes années de sport. Même après deux ans sans nager, tu as retrouvé ta fluidité parce que tu n’étais pas un débutant : ton corps avait gardé le programme.

Le sport intensif laisse une empreinte durable : il n’est jamais perdu, seulement endormi.

-

Mémoire musculaire → les fibres gardent leurs noyaux, prêtes à reprendre du volume et de la force plus vite qu’un débutant.

-

Schéma moteur → les gestes (bras, jambes, respiration) sont gravés dans ton système nerveux : ça revient aussitôt.

-

Économie de mouvement → ton corps a appris à glisser efficacement : une fois inscrit, ça ne s’efface pas.

Résultat : tu retrouves ton aisance presque comme si tu n’avais jamais arrêté.

Le sport intensif ne s’oublie pas : il sommeille.

Nous avons donc évoqué le mémoire musculaire et motrice :

-

un geste appris s’ancre dans le système nerveux et peut ressurgir après des années.

-

Exemple : faire du vélo après 20 ans sans pratique → le corps se souvient.

Mais le corps entretient d'autres formes de mémoires !

Mémoire sensorielle

-

Les sens ramènent des souvenirs bruts, souvent liés à l’enfance.

-

Exemple : la “madeleine de Proust” → une odeur, un goût, et tout un monde réapparaît.

Mémoire émotionnelle

-

Le corps se crispe ou s’ouvre selon des expériences passées.

-

Exemple : une personne ayant subi des humiliations peut rougir ou baisser la tête par réflexe, même adulte.

Transmission intergénérationnelle

-

Des études montrent que le stress ou la famine vécus par une génération modifient l’expression génétique (épigénétique) et se retrouvent chez les descendants.

-

Exemple : les enfants de survivants de la Shoah présentent des marqueurs physiologiques liés au stress.

Mémoire corporelle positive

-

Le corps garde aussi les traces heureuses : danse, sport, musique.

-

Exemple : écouter une chanson de jeunesse → frisson immédiat, sourire, envie de bouger.

La mémoire cellulaire (notion controversée, mais parlante)

-

L’idée : chaque cellule garderait une trace des expériences vécues (traumatismes, émotions).

-

Dans certains récits (ex. greffe d’organe), des patients disent ressentir des goûts, des rêves, des souvenirs “étrangers”.

-

Scientifiquement : il n’y a pas de preuve que des souvenirs précis soient stockés dans les cellules. En revanche, il y a des traces épigénétiques (le stress, la famine, les toxiques modifient l’expression des gènes, transmis parfois aux descendants).

-

Donc, la mémoire cellulaire est surtout une métaphore vivante, mais l’épigénétique en donne un socle réel.

-

La mémoire somatique

-

Ici, on parle du fait que le corps stocke les traumas sous forme de sensations, tensions, douleurs chroniques, réactions réflexes.

-

Exemple : une personne agressée peut ressentir un nœud dans l’estomac ou un blocage musculaire à chaque rappel.

-

C’est ce que van der Kolk met en lumière dans Le corps n’oublie rien : le trauma n’est pas que mental, il s’inscrit dans la chair.

-

Les thérapies corporelles (yoga, respiration, EMDR, danse, thérapie sensorimotrice) visent à libérer cette mémoire somatique.

On pourrait dire : là où le langage échoue, le corps raconte encore.

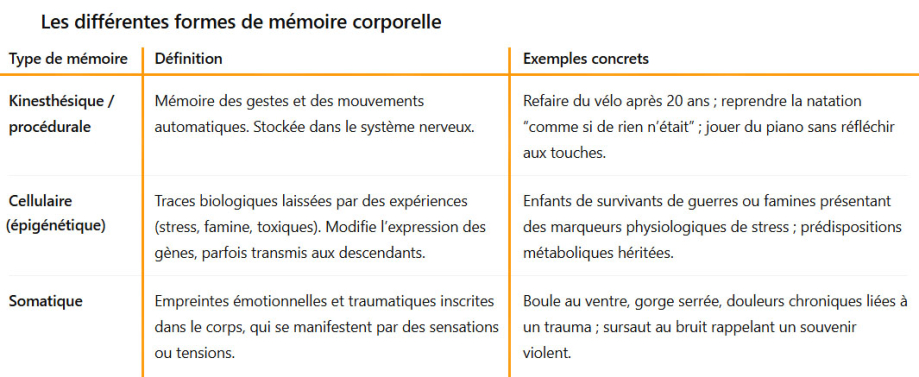

Schéma rapide des mémoires corporelles

-

Mémoire procédurale / kinesthésique → gestes, coordination (ex. : vélo, natation).

-

Mémoire cellulaire (épigénétique) → traces biologiques d’événements vécus, parfois transmises.

-

Mémoire somatique → empreintes émotionnelles et traumatiques inscrites dans les tissus, les sensations.

Traumas et stress

-

Une odeur, un bruit, un geste peuvent déclencher une réaction physiologique disproportionnée (palpitations, sueurs, panique), même sans danger réel.

-

Exemple : un vétéran qui sursaute au son d’un pétard → son corps réagit avant son esprit.

Ce qui m'a rappelé ce livre :

Et oui, le corps n'oublie rien.

Le corps n’oublie rien (The Body Keeps the Score, 2014) de Bessel van der Kolk, une référence mondiale sur le trauma.

C'est un pavé, je vous résume les grandes lignes ici :

Idée centrale

Le traumatisme psychique n’est pas qu’un souvenir mental : il s’inscrit dans le corps et le cerveau.

-

Il modifie les circuits neuronaux (mémoire, émotions, vigilance).

-

Il laisse des traces somatiques (tensions, douleurs, troubles digestifs, sommeil).

-

Même si on “veut tourner la page”, le corps continue à réagir comme si la menace était présente.

Comment le trauma agit

-

Le trauma court-circuite la mémoire narrative (celle qui raconte une histoire).

-

Les fragments d’expérience restent stockés dans l’amygdale (cerveau émotionnel) → sensations, images, émotions brutes.

-

Résultat : flashbacks, cauchemars, hypervigilance, réactions disproportionnées.

-

Le corps reste en mode alarme, même quand le danger est passé.

Les limites des approches classiques

-

La parole seule (psychothérapie traditionnelle) aide peu, car le trauma est précognitif et corporel.

-

Les médicaments peuvent soulager certains symptômes, mais ne “réparent” pas la mémoire traumatique.

Les voies de guérison proposées

Van der Kolk insiste sur des approches qui réengagent le corps et recréent de la sécurité dans l’ici et maintenant :

-

EMDR (désensibilisation par mouvements oculaires) → retraiter les souvenirs traumatiques.

-

Thérapies corporelles : yoga, respiration, méditation → calmer l’amygdale, reconnecter au corps.

-

Théâtre et expression créative → réinscrire une narration, reprendre le contrôle de son histoire.

-

Neurofeedback → entraîner le cerveau à sortir des boucles de stress.

-

Relation réparatrice → sécurité affective, reconnaissance de l’expérience, confiance retrouvée. (parfois il y a malheureusement reproduction, si au contraire des relations nous confortent dans nos traumas alors...)

Le message clé

La guérison du trauma passe par :

-

Rétablir la sécurité (corporelle, émotionnelle, relationnelle).

-

Réintégrer les fragments traumatiques dans une histoire cohérente.

-

Rendre au corps son rôle de guide au lieu qu’il soit seulement le réceptacle du passé.

En résumé

« Le trauma n’est pas ce qui nous est arrivé, mais ce qu’il laisse derrière lui dans le corps et dans l’esprit. »

Guérir, c’est apprendre à calmer l’alarme interne, à habiter son corps sans peur, et à réécrire son histoire.Bref, le corps est une bibliothèque silencieuse : il archive gestes, blessures, joies, stress, plaisirs… et les restitue parfois avant même que la tête ne s’en souvienne.

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1832 autres membres